El exceso de empatía puede afectar a nuestra salud mental: Para evitarlo, debemos practicar la compasión

Cuando somos demasiado empáticos, vivimos los problemas ajenos como propios, lo que puede causarnos depresión y ansiedad. Por ello, los expertos recomiendan la compasión

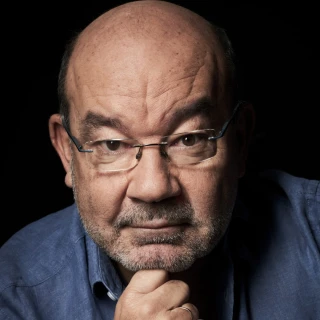

ctv-l4y-1642241546918

Madrid - Publicado el - Actualizado

3 min lectura

La empatía es la capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar de otro, comprendiendo las actitudes, sentimientos y acciones que haga. Pero la empatía no es innata, si no que se desarrolla a lo largo de la vida, por eso no es raro ver a algunas personas con esta capacidad mucho más avanzada que otras. Los expertos aseguran que es fundamental en los seres humanos, ya que les ayuda a construir sus relaciones sociales. Al ser empáticos, conectamos de una manera mucho más intensa con las personas y eso hace que nuestra autoestima se vea potenciada. La empatía se clasifica en dos grandes tipos: la emocional y la cognitiva.

La primera se refiere a compartir sentimientos, es decir, cuando podemos llegar hasta el punto de sentir dolor si vemos a otra persona sufriendo. No obstante, también se pueden experimentar sentimientos positivos, por ejemplo al ver a una persona alcanzar una meta, hace que los individuos muy empáticos se llenen de positividad. A pesar de que compartir sentimientos positivos puede resultar muy agradable, ser personas demasiado empáticas puede afectar negativamente a la salud mental, ya que sienten una angustia desmesurada ante el sufrimiento ajeno.

Anteponer las emociones de los demás no es sano

El problema reside en que anteponen las emociones de los demás frente a las propias. Esto puede causar que se desarrolle ansiedad y depresión. Por otro lado, la empatía cognitiva se presenta cuando somos capaces de ver la vida del otro desde su perspectiva. Es decir, podemos ponernos en la situación del otro sin la necesidad de sufrir sus sentimientos, simplemente comprendiendo las causas de su sufrimiento o alegría. Ambos procesos de empatía pueden derivar en una empatía somática, la cual tiene un efecto físiológico. Nustro ritmo cardíaco se suele sincronizar con la persona con la que estamos siendo empáticos, pudiendo dar lugar al fenómeno conocido como "fatiga por compasión".

Sin embargo, los neurocientíficos han declarado que, tras haber realizado varios estudios de resonancia magnética, esta definición que se ha adoptado para explicar el agotamiento causado por el exceso de empatía, es errónea. Los expertos han demostrado que la compasión no causa fatiga, es más, esta sería la "cura" frente a la angustia que padecemos al idenfiticarnos con el dolor de otros. Por lo tanto, en la empatía y la compasión se llevan a cabo distintos procesos cerebrales. Por un lado, la empatía activa zonas del cerebro relacionadas con las emociones negativas. Nos metemos en un bucle donde solo existe la angustia y el dolor y no somos capaces de calmar nuestras emociones para salir de ahí.

Más compasión y menos empatía

Mientras que la compasión activa las áreas cerebrales asociadas con emociones y acciones positivas. Los expertos la definen como una mezcla entre empatía, sumada a una acción para mitigar el sufrimiento de la otra persona. El hecho de actuar, hace que nos desliguemos de esos sentimientos ajenos y no los vivamos como propios. Los científicos aseguran que, para mantener una buena salud mental, es mejor sentir compasión. Así, en lugar de padecer las emociones negativas, tenemos la necesidad de ayudar a los demás. Esto proporciona una experiencia emocional positiva. Los psicólogos describen una serie de técnicas para practicar la compasión mientras vemos las noticias.